Fca, ora Torino non ha più alibi

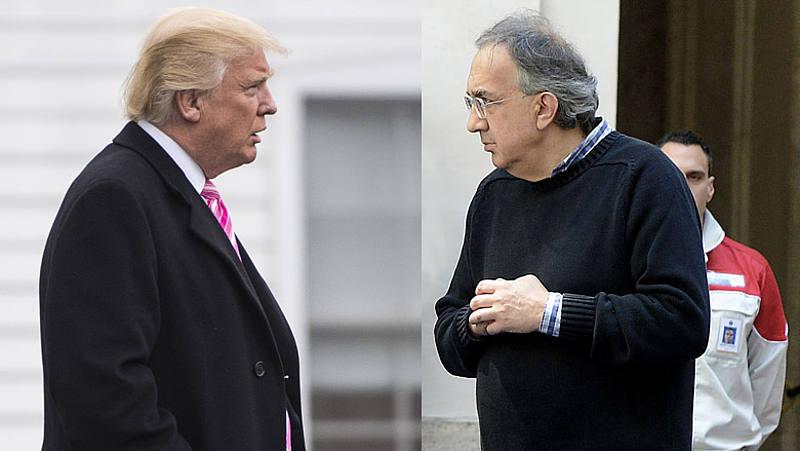

Stefano Rizzi 07:30 Domenica 22 Luglio 2018 6Non ci sarà un altro Marchionne. Gli Agnelli non sono i Ford e il destino parallelo (e distinto) con Detroit. Va bene chiedere il mantenimento degli impegni su Mirafiori e Grugliasco, ma la Famiglia prima o poi venderà e dobbiamo prepararci. L’analisi di Berta

Continuerà a rimanere spettatrice di quel che si metterà in scena lontano da lei, seduta sull’ormai scomoda e sgualcita poltrona riservata un tempo alla Capitale dell’automobile? Oppure Torino, in questo passaggio cruciale e umanamente drammatico dell’uscita forzatamente anticipata di Sergio Marchionne dalla guida di Fca, non si limiterà ad aggiungere un motivo di sincero dispiacimento, ma si scuoterà per quanto le sarà possibile, alzandosi da quello scranno della memoria e guarderà con tutta la determinazione possibile al futuro, capace ancora di viaggiare su quattro ruote?

Continuerà a rimanere spettatrice di quel che si metterà in scena lontano da lei, seduta sull’ormai scomoda e sgualcita poltrona riservata un tempo alla Capitale dell’automobile? Oppure Torino, in questo passaggio cruciale e umanamente drammatico dell’uscita forzatamente anticipata di Sergio Marchionne dalla guida di Fca, non si limiterà ad aggiungere un motivo di sincero dispiacimento, ma si scuoterà per quanto le sarà possibile, alzandosi da quello scranno della memoria e guarderà con tutta la determinazione possibile al futuro, capace ancora di viaggiare su quattro ruote?

«Oggi, più di ieri, siamo sul filo del rasoio», ammette Giuseppe Berta, docente di Storia contemporanea alla Bocconi, per anni direttore dell’archivio storico Fiat, nonché autore di moltissimi saggi sulla questione industriale. Il suo sguardo sulla Torino che in queste ore vive uno dei suoi ennesimi snodi epocali, ma appunto, con un ruolo che sembra quello di chi attende siano altri a decidere un destino che le dovrebbe appartenere, è lo sguardo di chi negli occhi ha ancora fresca l’immagine di un’altra città dell’automobile.

«Oggi, più di ieri, siamo sul filo del rasoio», ammette Giuseppe Berta, docente di Storia contemporanea alla Bocconi, per anni direttore dell’archivio storico Fiat, nonché autore di moltissimi saggi sulla questione industriale. Il suo sguardo sulla Torino che in queste ore vive uno dei suoi ennesimi snodi epocali, ma appunto, con un ruolo che sembra quello di chi attende siano altri a decidere un destino che le dovrebbe appartenere, è lo sguardo di chi negli occhi ha ancora fresca l’immagine di un’altra città dell’automobile.

Torino non è New York era il titolo di una vecchia canzone. E non è neppure Detroit. Ma alla gemella americana dovrebbe, forse guardare, con più fiducia pur ben sapendo – per restare nei paragoni – che gli Agnelli non sono Ford. Bill, il pronipote del fondatore Henry, attuale chairman del colosso automobilistico «è rimasto in quella città, ha il cuore lì, ha creduto in Detroit. È quello di cui avrebbe bisogno Torino» dice convinto Berta che nel suo ultimo viaggio ha capito lo spirito di Ford e della  città dell’auto passando davanti a una stazione ferroviaria. «Dieci anni fa il mio autista di fiducia non volle che scendessi per andarla a vedere quella bella costruzione in disuso. Era uno dei posti più degradati e malfamati. Adesso Ford, dopo averla acquisita, sta ultimandone il restauro e la trasformazione: ne farà il centro direzionale della sua azienda». Ma questo, osserva lo studioso, «non può dipendere da un manager, è l’azionista che deve avere un sentiment come quello di Ford». Anche coraggio, come quello che è promanato da una città colpita durissimamente dalla crisi, decine di migliaia di posti di lavoro perduti, ma con la volontà di non gettare la spugna.

città dell’auto passando davanti a una stazione ferroviaria. «Dieci anni fa il mio autista di fiducia non volle che scendessi per andarla a vedere quella bella costruzione in disuso. Era uno dei posti più degradati e malfamati. Adesso Ford, dopo averla acquisita, sta ultimandone il restauro e la trasformazione: ne farà il centro direzionale della sua azienda». Ma questo, osserva lo studioso, «non può dipendere da un manager, è l’azionista che deve avere un sentiment come quello di Ford». Anche coraggio, come quello che è promanato da una città colpita durissimamente dalla crisi, decine di migliaia di posti di lavoro perduti, ma con la volontà di non gettare la spugna.

«Per questo Torino dovrebbe dire, convintamente, che vuole restare la città dell’automobile. Anche perché se ci togliamo questo cos’è? Io – dice Berta – ho ammirazione per i Lavazza e il loro esempio, quello che hanno fatto e fanno è importante: loro ci credono». E se vale per il caffè, perché non dovrebbe valere per quel settore in cui la filiera produttiva, le esperienze e la ricerca hanno dato vita a un comparto con pochi eguali.

«Per questo Torino dovrebbe dire, convintamente, che vuole restare la città dell’automobile. Anche perché se ci togliamo questo cos’è? Io – dice Berta – ho ammirazione per i Lavazza e il loro esempio, quello che hanno fatto e fanno è importante: loro ci credono». E se vale per il caffè, perché non dovrebbe valere per quel settore in cui la filiera produttiva, le esperienze e la ricerca hanno dato vita a un comparto con pochi eguali.

Eppure Torino è anche la città con lo sguardo smarrito di fronte a un cambiamento le cui conseguenze nessuno può prevedere con certezza, anche se Mike Manley «è uomo dell’America e quindi vuol dire che si riamericanizza tutto». Ancora di più e in uno  scenario mondiale dove «il sistema dell’auto tradizionale verrà completamente smontato da due forze: una è la tecnologia con i suoi mutamenti epocali , l’altra è il protezionismo americano. Si stanno mettendo in moto cose nuove, bisogna essere pronti. Se Torino non vuole mettersi nel sacello con sopra la lastra tombale con su scritto ero la città dell’automobile, serve la volontà di credere, come quella di Detroit». E serve un sistema, anche se la parola è abusata, che si muova in maniera concreta, rapida, proficua.

scenario mondiale dove «il sistema dell’auto tradizionale verrà completamente smontato da due forze: una è la tecnologia con i suoi mutamenti epocali , l’altra è il protezionismo americano. Si stanno mettendo in moto cose nuove, bisogna essere pronti. Se Torino non vuole mettersi nel sacello con sopra la lastra tombale con su scritto ero la città dell’automobile, serve la volontà di credere, come quella di Detroit». E serve un sistema, anche se la parola è abusata, che si muova in maniera concreta, rapida, proficua.

«La famiglia Agnelli ha interesse a ridurre la sua presenza nel sistema dell’automobile, bene. Ma questo non significa, per chi ha responsabilità di questa città, andare a parlare con possibili investitori, attrarne. A Torino non mancano persone che conoscano benissimo quell’ambiente a livello mondiale, penso a Giorgio Marsiaj, ad Alberto Dal Poz e ad altri. Sono tutti ambasciatori naturali che possono dare indicazioni di merito e di metodo. Obama ha fatto così. Non servono comitati, commissioni, serve credere nella potenzialità di questa città e agire».

«La famiglia Agnelli ha interesse a ridurre la sua presenza nel sistema dell’automobile, bene. Ma questo non significa, per chi ha responsabilità di questa città, andare a parlare con possibili investitori, attrarne. A Torino non mancano persone che conoscano benissimo quell’ambiente a livello mondiale, penso a Giorgio Marsiaj, ad Alberto Dal Poz e ad altri. Sono tutti ambasciatori naturali che possono dare indicazioni di merito e di metodo. Obama ha fatto così. Non servono comitati, commissioni, serve credere nella potenzialità di questa città e agire».

Perché, su questo Berta non ha esitazione, «con Marchionne è finita un epoca». Per Torino era incominciata nel migliore dei modi, «lui voleva radicarsi qui e lo ha fatto, innanzitutto, potando l’albero dai rami alti, licenziando i manager che non raggiungevano i risultati, facendo un’opera di pulizia  interna alla Fiat che non era mai stata fatta. Nel 2007, che coincide con il lancio della Punto, il sentiment di Torino verso di lui tocca l’apice. La grande festa sul Po che seguiva il successo delle Olimpiadi e lui che dava l’impressione di voler lavorare su un rilancio del nucleo interno di Fiat. E ancora la grande operazione vincendo la causa con Gm facendosi dare un miliardo e mezzo, per non dire la grande e indovinatissima rivalutazione del marchio 500. Torino lo sentiva vicino, anche fisicamente». Le partite a scopone con Sergio Chiamparino e Tom Dealessandri, il maglione diventato icona, ma non snobismo nel look troppo esibito, al quale peraltro i torinesi erano abituati da tempo. Le cose cambiano a cavallo tra il 2008 e 2009, gli anni della crisi.

interna alla Fiat che non era mai stata fatta. Nel 2007, che coincide con il lancio della Punto, il sentiment di Torino verso di lui tocca l’apice. La grande festa sul Po che seguiva il successo delle Olimpiadi e lui che dava l’impressione di voler lavorare su un rilancio del nucleo interno di Fiat. E ancora la grande operazione vincendo la causa con Gm facendosi dare un miliardo e mezzo, per non dire la grande e indovinatissima rivalutazione del marchio 500. Torino lo sentiva vicino, anche fisicamente». Le partite a scopone con Sergio Chiamparino e Tom Dealessandri, il maglione diventato icona, ma non snobismo nel look troppo esibito, al quale peraltro i torinesi erano abituati da tempo. Le cose cambiano a cavallo tra il 2008 e 2009, gli anni della crisi.

«Quella sera all’Unione industriale – ricorda Berta che Marchionne ha conosciuto bene in quegli anni – disse: “Sta cambiando tutto. O cambiamo anche noi a moriamo”. Questo lo portò a fare la grande scommessa, a pensare alla grande impresa tripolare: Detroit-Torino-Opel. Chiede ad Obama se è contrario all’acquisizione di Opel e il presidente gli da il via libera, visto che GM voleva liberarsene. Va in Germania ma lì trova il no della Merkel e dei sindacati. Mi ricordo a una trasmissione televisiva dove trovai dei delegati sindacali della Opel, degli italiani, che dissero: con la Fiat mai».

«Quella sera all’Unione industriale – ricorda Berta che Marchionne ha conosciuto bene in quegli anni – disse: “Sta cambiando tutto. O cambiamo anche noi a moriamo”. Questo lo portò a fare la grande scommessa, a pensare alla grande impresa tripolare: Detroit-Torino-Opel. Chiede ad Obama se è contrario all’acquisizione di Opel e il presidente gli da il via libera, visto che GM voleva liberarsene. Va in Germania ma lì trova il no della Merkel e dei sindacati. Mi ricordo a una trasmissione televisiva dove trovai dei delegati sindacali della Opel, degli italiani, che dissero: con la Fiat mai».

I tre assi diventano due, Torino-Detroit e a quel punto è chiaro che il peso di sposta sull’America. «Quando scoppia il problema sindacale con il referendum di Mirafiori, si rompe tutto. All’epoca, al solito incontro di fine anno, mi disse: io devo applicare delle regole comparabili in tutte le parti del mondo dove ci sono impianti produttivi. Se voglio fare la fusione, i miei stakeholder americani mi dicono: noi non vogliamo che ci siano privilegia l’Italia e quindi devo far vedere che io non ho occhi di favore per l’Italia». Poi ci fu la rottura con Confindustria e, infine, l’elezione di Donald Trump. «Giovedì scorso a Washington il sistema dell’auto americana si schierato contro il protezionismo, insieme ai sindacati. Per Torino c’è da sperare la spuntino, altrimenti sarà tutto ancora più difficile».

I tre assi diventano due, Torino-Detroit e a quel punto è chiaro che il peso di sposta sull’America. «Quando scoppia il problema sindacale con il referendum di Mirafiori, si rompe tutto. All’epoca, al solito incontro di fine anno, mi disse: io devo applicare delle regole comparabili in tutte le parti del mondo dove ci sono impianti produttivi. Se voglio fare la fusione, i miei stakeholder americani mi dicono: noi non vogliamo che ci siano privilegia l’Italia e quindi devo far vedere che io non ho occhi di favore per l’Italia». Poi ci fu la rottura con Confindustria e, infine, l’elezione di Donald Trump. «Giovedì scorso a Washington il sistema dell’auto americana si schierato contro il protezionismo, insieme ai sindacati. Per Torino c’è da sperare la spuntino, altrimenti sarà tutto ancora più difficile».